「上司の顔色をうかがうだけで疲れる」

「報告するだけで緊張する」

「イライラが自分に向くのが怖い」

こうした状況に心当たりがある人は、心理的ストレスにさらされている状態かもしれません。

この記事では、「イライラする上司とどう距離を取ればいいか」を解説し、

自分の心を守るセルフケア術を紹介します。

【前提】その疲れは「自分の性格のせい」ではない

人間関係に悩んでいると、つい「自分が気にしすぎなんじゃ…」と思ってしまいがち。ですが、

🔍 心理学では、“慢性的なストレス環境”にいると、誰でも敏感になりやすいとされています。

つまりあなたが感じているストレスは「心が正常に反応している証拠」です。

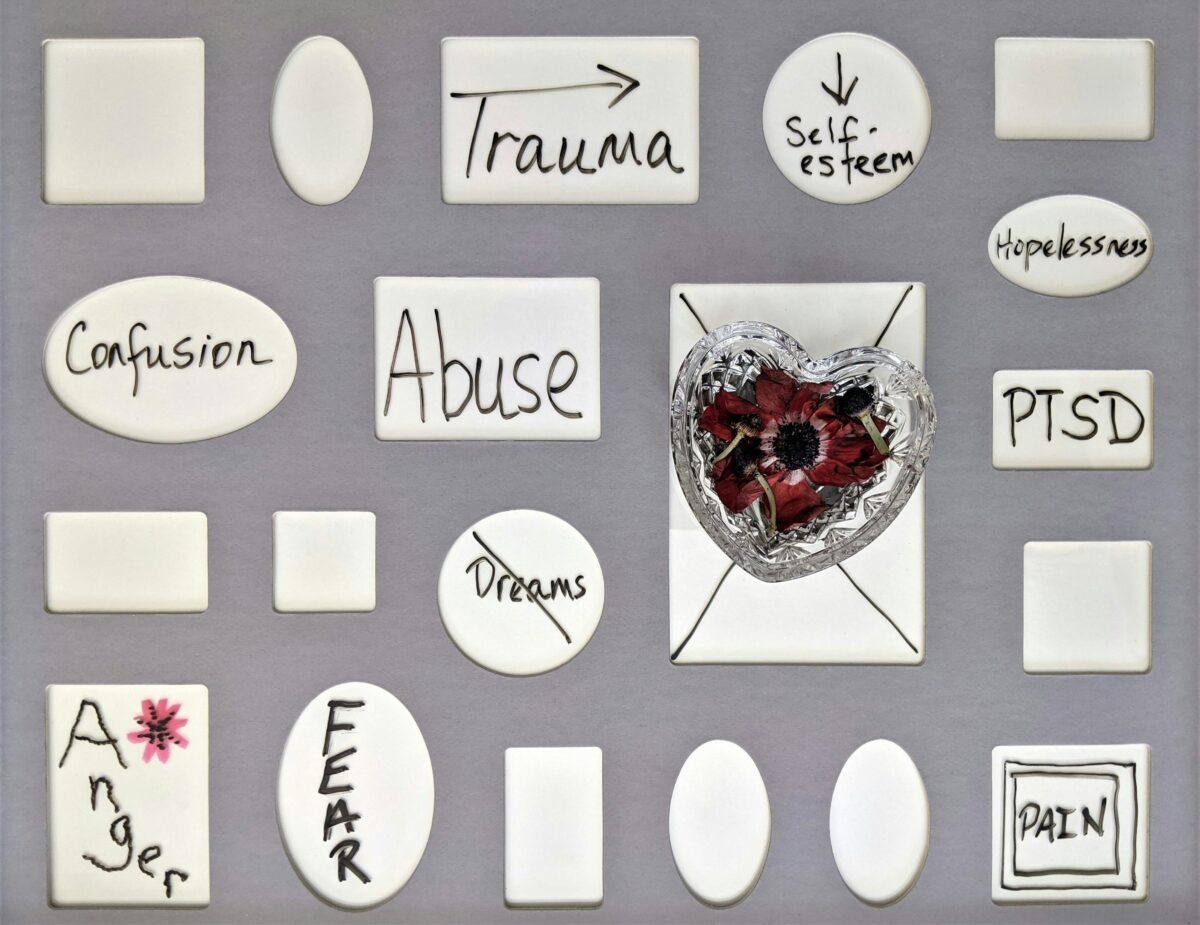

画像引用:O-DAN

1.上司の感情は“自分の責任”ではないと線引きする

■「上司が不機嫌だと、自分のせい?」という思い込み

職場で上司の機嫌が悪いと、「私、何かしたかな…」と不安になった経験はありませんか?

実はこの反応、人間の脳の“自動思考”のひとつで、「相手の感情は自分の行動の結果だ」と無意識に結びつけてしまう心のクセです。心理学ではこれを個人化(personalization)と呼びます。

たとえば、上司が朝から不機嫌そうにしていたとき、

「挨拶の声が小さかったせいかも」「昨日の資料にミスがあったからかも」

と自己責任に結びつけて考えるのは、ストレスを大きくする一因になります。

■「感情の所有権」はその人自身にある

ここで大事な視点が、「感情の責任はその人自身にある」という考え方です。

上司がイライラしている理由が、家庭の事情かもしれないし、単なる体調不良かもしれません。あなたに責任がない可能性は大いにあります。

心理学ではこれを感情の“所有権”と表現することがあります。

つまり、「上司が怒っている=自分のせい」ではなく、「上司が怒っている=上司の感情」と切り分けるのです。

■「共感」と「巻き込まれ」は違う

もちろん、人として上司の気持ちに共感することは悪いことではありません。

でも、共感と“感情に巻き込まれる”ことは全く別物。境界線を引かずに相手の感情を抱え込んでしまうと、自分自身が疲弊してしまいます。

こうしたときに役立つのが、心理学でいう「エモーショナル・ディスタンス(感情的距離)」をとるスキルです。

「上司が不機嫌=自分が責められているわけではない」と冷静に受け止めることが、心を守る第一歩です。

▶心を守るためのセルフワーク

上司の態度に反応したら、自分にこう問いかけてみましょう。

「これは本当に自分の責任?」

→答えが「たぶん違う」と思えたら、それだけで気持ちはラクになります。

自分の感情と相手の感情を紙に書き出してみる。

→視覚化することで、感情の“境界線”が明確になります。

反射的に自分を責めない習慣をつける。

→「私が悪いかも」と感じたとき、すぐに深呼吸。自動思考を立ち止まることが大切です。

■まとめ|「境界線を引くこと」は冷たいことではない

上司の感情と自分の感情の間に線引きをすることは、自己防衛であり、健全な人間関係を築くための土台です。

“冷たい人”になることではなく、“自分を大切にする人”になること。

あなたの心のスペースは、誰かの怒りや不機嫌のゴミ箱ではありません。

線を引いて、自分の感情だけに責任を持つことで、あなたの毎日はもっと軽やかになります。

2.心の“防衛フィルター”を持つ(感情のバリア)

心の“防衛フィルター”を持つ(感情のバリア)

■「感情のバリア」は“無関心”ではなく“選択”の姿勢

職場や人間関係の中で、相手のネガティブな言葉や態度に毎回傷ついてしまう――。

そんな人にぜひ取り入れてほしいのが、「心の防衛フィルター」です。これは、自分の心を守る“感情のバリア”のようなもの。

大切なのは、「全部を受け取らない」という選択を、自分の意志でできるようになることです。

感情のバリアとは、冷たい無関心ではなく、「どこまで受け止めるか」を自分で選べるようにする心理的スキルです。

■心には「フィルター機能」がある

人は誰でも、外から入ってくる言葉や態度を“そのまま”受け取っているわけではありません。

実際には、「これはどういう意味だろう?」「これは自分への批判かな?」といった解釈フィルターを通して受け取っています。

このフィルターが薄いと、相手のちょっとしたトゲのある言葉や態度にも深く傷ついてしまう。

逆に、心に“厚みのあるフィルター”を持つことができれば、感情の衝撃を緩和できます。

心理学でいう「認知の再評価」や「反応しない力」も、このフィルターを強くするトレーニングのひとつです。

■バリアを持つことは“逃げ”ではない

「感情のバリアなんて張ったら、人間関係がうまくいかなくなるのでは?」と不安になる人もいます。

でも、バリアは決して“人を遠ざける壁”ではありません。むしろ、心に余裕を持つためのスペースなのです。

傷つきやすさを抱える人ほど、バリアを持つことが必要。

感情に反射的に反応してしまうと、自分が消耗し、怒りや自己嫌悪に巻き込まれてしまいます。

▶感情バリアを強化する3つのセルフスキル

- 「ラベリング」の習慣を持つ

感情を名前で呼ぶことで、距離が生まれます。

例:「あ、今わたし、イライラしてるな」「これは不安だな」

感情をラベリングすることで、それに“巻き込まれない”感覚を持てます。

- 「自動思考」を疑う習慣を持つ

上司の言葉に傷ついたとき、「本当にその意味で言ったのか?」と問いかけてみる。

→ 自動的にネガティブに解釈しないクセをつけることが、フィルターを強くします。

- 「一時停止」ボタンを心に持つ

反応しそうになったら、3秒深呼吸。

→ これだけで、感情がワンクッション置かれて、バリア機能が発動します。

■まとめ|「受け取らない自由」を自分に許す

感情のバリアとは、「私はすべてを受け取らなくてもいい」と自分に許すことです。

言葉のすべてを“真に受ける”のではなく、「これはスルーしていい」と自分で選べるようになることで、心の消耗を大きく減らせます。

あなたの心は、すべてを受け止めるためにあるのではなく、守られるべき価値あるスペースです。

防衛フィルターを育てることは、自分を大切にする選択そのもの。

3.コミュニケーションは「論理モード」に切り替える

コミュニケーションは「論理モード」に切り替える

■感情が反応すると、対話は“戦い”になる

たとえば、上司から理不尽なことを言われたとき。

瞬間的に「なんでそんな言い方するの?」「私ばっかり責められる…」と、心がざわつき、傷ついてしまうことはありませんか?

このようなとき、私たちの心は「感情モード(=エモーショナルモード)」に切り替わっています。

エモーショナルモードでは、相手の意図を冷静に判断することができず、「攻撃された」「否定された」と捉えやすくなります。

そんなときこそ有効なのが、意識的に「論理モード」にスイッチするという対応力です。

■論理モードとは?

心理学的に言えば、論理モードとは「感情的反応を抑え、状況や言葉を客観的・中立的に整理する思考状態」です。

このモードに切り替えることで、相手との対話が建設的になり、自分のメンタルも守ることができます。

■なぜ「論理モード」が必要なのか?

感情モードのまま話すと、感情のぶつけ合いになる

→例:「そんな言い方しなくてもいいじゃないですか!」→「何だその口のきき方は!」(険悪な空気に)

論理モードだと、意見のやり取りができる

→例:「具体的に、どの部分を修正すればよいでしょうか?」→「この図の数字が違ってるから直してほしい」(冷静に終了)

つまり、「論理モード=冷静な自分」を使えば、相手が感情的になっていても、自分は巻き込まれずに済みます。

▶論理モードに切り替える3つのスイッチ

① “実況中継”してみる

→頭の中で、自分の状況をナレーションのように描写します。

例:「今、私は上司に注意されている。内容は報告の仕方について」

→感情に飲まれず、状況を“客観視”できるようになります。

② “情報と感情を分ける”

→言われた言葉の「情報(事実)」と「感じたこと(感情)」を分けて捉える。

例:「“書き方が悪い”=報告内容を改善したい、という情報。

“ムッとした”=これは私の感情。分けて考えてOK。」

③ “質問で返す”

→反応ではなく、質問で返すと、自然と論理的モードに入れます。

例:「ご指摘ありがとうございます。具体的にどこを直せば良くなりますか?」

■論理モードは「自分を守る」モードでもある

論理モードを使うことは、相手を打ち負かすためでも、正しさを主張するためでもありません。

むしろ、「自分の心をすり減らさないための切り替えスイッチ」です。

感情をゼロにする必要はありません。でも、感情で反応せず、「一呼吸」置いて考える力は、自分自身の尊厳を守る力でもあります。

■まとめ|「感情の嵐」に巻き込まれない

誰かと話しているとき、自分の中に「怒り」「不安」「悲しみ」が浮かんできたら――

その瞬間が「論理モード」に切り替えるサインです。

感情で戦うのではなく、論理で距離を取り、冷静に対処する。

それができるようになると、人間関係のストレスは驚くほど減っていきます。

あなたが今日からできることは、「反応する前に、一度“論理モード”に切り替える」こと。

それだけで、あなたの心はもっと軽く、強くなっていきます。

4.タイミング調整で「接触頻度」を下げる

■“苦手な人”との距離は、物理的にコントロールできる

職場の上司や同僚との関係に悩んでいる人にとって、「どうやって付き合えばいいのか」は永遠のテーマかもしれません。

でも、心理的なストレスの大きな要因は、“接触頻度”そのものであることも多いのです。

苦手な人との関係で消耗してしまうのは、「毎日会う」「四六時中視界に入る」「急に話しかけられる」といった、“濃すぎる接点”が続くことにあります。

ここで活用したいのが、「タイミング調整」というストラテジーです。

■接触頻度を下げる=逃げではなく戦略

接触頻度を下げることは、「逃げ」や「避け」ではありません。

むしろ、自分のメンタルを守るための“戦略的距離感”です。

心理学では、これを「刺激コントロール(stimulus control)」と呼びます。

自分にストレスを与える対象(=苦手な人)との接触を“減らす”こと自体が、立派なセルフケアなのです。

▶タイミング調整の具体的な工夫3つ

①「同じ空間にいる時間」をずらす

出勤時間・ランチタイム・休憩のタイミングを、さりげなくずらす。

エレベーターや喫煙所など、偶発的に接触しやすい場所を避ける。

📝ポイント:「わざとらしくない程度に」がコツ。あくまで“自然に”を意識。

②「話しかけられやすい時間帯」を避ける

苦手な上司が午後イライラしやすいタイプなら、午前中に報連相を済ませておく。

毎朝の挨拶タイミングも、自分から先に済ませてサッと移動するのも◎。

📝ポイント:相手の“感情の波”を読み、自分にとってストレスが少ない時間帯に接点を持つ。

③「返答にワンクッション」置く癖をつける

すぐに返答せず、「確認しますね」と一言添えて、物理的に離れる口実をつくる。

対面で話しにくいなら、メールやチャットでやり取りするのもOK。

📝ポイント:「距離をとってから考える」ことで、心のクッションが生まれます。

■接触頻度を下げると、“心の回復時間”が生まれる

ずっと誰かの言葉や態度にさらされていると、心は知らず知らずのうちに摩耗していきます。

しかし、接触頻度を下げることで、「自分を取り戻す時間」が確保されます。

この“心の回復時間”があるからこそ、次に相手と関わるときも冷静さを保ちやすくなるのです。

■まとめ|「逃げ」ではなく「整える」時間を持つ

苦手な相手と毎日顔を合わせ、反応を気にし続ける生活は、心に大きな負担をかけます。

だからこそ、“関わらない時間”を意識的につくることが、自分を整える第一歩です。

「どう関わるか」ではなく、「どれだけ“関わらない時間”を確保できるか」。

タイミングを調整して接触頻度を下げることは、あなたの心を守る賢いセルフマネジメントです。

5.“よい人”を演じすぎない(偽りの自己の解除)

■あなたが“疲れる理由”は「いい人」だからかもしれない

上司や周囲との関係にいつも気を使ってしまう。

相手が不機嫌だと「自分が悪かったのかな」と感じる。

頼まれごとを断れず、キャパオーバーでも引き受けてしまう――。

それは、あなたが“よい人”を演じることに慣れすぎているからかもしれません。

本当は嫌だと思っていても、

「断ったら嫌われるかも」

「ちゃんとしてる人と思われたい」

「場の空気を壊したくない」

そんな思いが、偽りの自己(False Self)をつくり出しているのです。

■偽りの自己とは?|心理学で見る“よい人”の正体

精神分析家ドナルド・ウィニコットが提唱した「偽りの自己」は、他人の期待や評価に応えるためにつくられた“仮面のような人格”を指します。

✅「本音を隠す癖がある」

✅「優等生でいなきゃと思っている」

✅「いつも誰かの顔色をうかがってしまう」

こうした傾向が強いと、自分の本音と“演じている自分”の間にギャップが生まれ、内側からじわじわと疲弊していきます。

▶“よい人”を演じることで起きる3つの心の負担

①「断れない」が積み重なり、限界を超えてしまう

→ 自分の予定や体調を犠牲にしてまで、誰かの期待に応えようとする。

②「本当の自分は受け入れられない」という思い込みが強くなる

→ 演じることがクセになり、素の自分を出すことが怖くなる。

③「誰のための人生か分からなくなる」

→ 他人の期待に合わせすぎて、自分の意思や欲求が感じられなくなる。

■「よい人」から脱け出すための心のアクション

- 小さな「NO」を練習する

→ いきなり断るのが難しければ、「少し考えてもいいですか?」という“間”を挟むだけでもOK。

→ “即答しない”ことが、自己主張の第一歩になります。

- 「誰のための行動か?」を自問する

→ 頼まれごとを引き受けるとき、「それは本当に自分が望んでやることか?」と問いかけてみてください。

- “心地よい自己中”を肯定する

→ 自分の心地よさやペースを優先することは、わがままではなく健全な自己保護です。

■まとめ|“よい人”をやめることは「悪い人」になることではない

誤解してほしくないのは、「よい人」をやめることが“冷たい人”になるということではありません。

それはむしろ、「本当の自分に優しくなること」。

「頼まれごとを断っても、あなたの価値は下がらない」

「嫌なものは嫌と言っていい」

「自分の感情を、他人よりもまず自分が尊重していい」

そう自分に許すことができたとき、あなたの心はふっと軽くなります。

演じる自分を卒業して、「心からの自分」で生きる人生を、少しずつ取り戻していきましょう。

6.境界線を保つ:NOを言う勇気も“セルフケア”の一つ

「つい人の頼みを断れず、自分の時間や心の余裕がなくなってしまう」──そんな経験、ありませんか?

人との関係を良好に保ちたい一心で「NO」と言えず、無理をしてしまう人は少なくありません。しかし、“断る”という選択は、自分を守るための大切なセルフケア。この記事では、境界線の大切さと、「NO」を言う勇気が心の健康に与える効果について深掘りします。

なぜ「NO」が言えないのか?

まず私たちはなぜ「NO」を言うのが苦手なのでしょうか?主な理由には以下のような心理的背景があります。

嫌われたくない:断ることで人間関係が壊れるのではという不安

罪悪感:相手を傷つけてしまうのではという思い込み

評価されたい願望:頑張り屋・優しい人と思われたい気持ち

過去の経験:過去に断ってトラブルになったことがある

これらは一見「優しさ」や「思いやり」に見えますが、自分の心の声を後回しにしている状態です。

境界線(バウンダリー)とは?

心理学でいう「境界線(バウンダリー)」とは、自分と他者の間にある心理的な線のこと。

境界線がしっかりしている人は、自分の感情・時間・エネルギーを守りながら、他者とも健全な関係を築くことができます。

しかし境界線が曖昧だと、以下のような状態に陥りやすくなります。

頼まれると断れない

他人の感情に過度に巻き込まれる

自分の意見を抑えてしまう

気づけば「疲弊」している

つまり、「NO」と言えないことは、自分の境界線を壊してしまっている状態なのです。

NOを言うこと=自分を大切にすること

「NO」を言うことは、単なる拒絶ではなく、自分の限界と価値を尊重することです。

たとえば…

疲れているから今日は休みたい

本当にやりたいことに集中したい

相手の課題を自分が抱えるべきではない

こういった気持ちは、“わがまま”ではなく、“自己理解”に基づいた自然な判断です。

NOを言うための4つのコツ

とはいえ、急に「NO」を言うのはハードルが高いもの。そこで、実践しやすい4つのコツをご紹介します。

- ワンクッション入れる言い方を使う

例:「せっかくのお話ですが、今回は難しそうです」

- 感謝+断りのセットで

例:「お声がけありがとうございます。でも、今回は引き受けられそうにありません」

- 代替案を出す

例:「今回は参加できませんが、次回なら検討できます」

- 反射的に答えない

すぐにYESと言わず、「少し考えてからお返事してもいいですか?」と保留する癖をつけましょう。

「NO」と言えるようになった自分は強く、美しい

「断る」ことを恐れなくなると、自分の時間・心・エネルギーが整い、生活全体の質が上がっていきます。

そして不思議なことに、他人からの“本当の信頼”も得られるようになります。なぜなら、境界線を大切にする人は、結果として誠実な人と映るからです。

まとめ:NOを言うことは“愛”の形でもある

セルフケアとは、単にリラックスする時間を取ることだけではありません。

自分の価値観とエネルギーを守るための「選択」もまた、立派なセルフケアです。

「NO」と言える勇気は、自分自身への愛。

そしてそれは、相手との健全な関係を築くための第一歩でもあります。

7.モヤモヤは“外在化”して解毒する

「なぜかずっと気分が晴れない」「心の中で同じことをぐるぐる考えてしまう」──そんな“モヤモヤ”に心を支配されてしまう経験、誰にでもあるのではないでしょうか。

このような感情を放っておくと、ストレスや不安、自己否定のスパイラルに陥りやすくなります。

そこで重要なのが、感情の“外在化”という心理的手法。

モヤモヤを“出す”ことで、心の中から“毒素”を抜き、自分を客観視できるようになるのです。

「外在化」とは何か?

「外在化(externalization)」とは、心の中にある感情や思考を、自分の外側に出すことを指します。

たとえば…

思っていることを言葉にする(書く・話す)

感情を絵や図にして視覚化する

抱えている問題に“名前”をつけてみる

つまり、心の中で漠然としていたものを「形」にすることで、

それが“自分のすべてではない”と気づき、距離を取ることができるようになるのです。

なぜ外在化すると楽になるのか?

モヤモヤの正体は、たいていが整理されていない感情や思考のかたまりです。

外在化には、次のような心理的効果があります。

- 自己理解が深まる

書いたり話したりすることで、「自分はこんなことを気にしていたんだ」と気づけます。

- 感情が鎮まる

外に出すことで、感情の熱量が下がります。まるで湯気を逃がすようなイメージです。

- 客観視できる

悩みを“自分の一部”から“対象物”として見られるようになるため、冷静に向き合えます。

- 他人に伝えやすくなる

他者とのコミュニケーションもスムーズに。「どうしたの?」と聞かれても言葉にしやすくなります。

実践!モヤモヤの外在化テクニック

① 書き出す:「感情ジャーナリング」

ルールなしで、今感じていることをノートにそのまま書く

ポイントは“正解”を求めず、“本音”を出すこと

たとえば:「今、なぜか不安。○○のことが引っかかっている気がする…」

② 話す:「声に出す・人に話す」

信頼できる相手に話す

一人のときはスマホの録音アプリや独り言でもOK(脳は“話した”と認識する)

③ 見える化する:「図・絵にする」

モヤモヤを図解したり、イラストで表現してみる

たとえば:怒りは赤いボール、重さは5kg、など感覚を形にする

④ 擬人化・命名する:「モヤモヤくん」と呼んでみる

感情に名前をつけると、自分=感情という認識から離れやすくなる

例:「不安おばけ」「イライラ怪獣」「比較モンスター」など

モヤモヤは「悪者」じゃない

ここで大事なのは、モヤモヤ=排除すべきもの、と考えないこと。

モヤモヤは、あなたの心が「何かが引っかかっているよ」と教えてくれている大事なサインです。

外在化は、そのサインを無視せず、ちゃんと受け止めてあげる行為。

それはつまり、自分を大切に扱う“心の解毒プロセス”なのです。

まとめ:外に出すことは、自分を整える第一歩

どんなに優しい人でも、どんなに強く見える人でも、モヤモヤを抱えるのは自然なこと。

ただ、それを「心の中に閉じ込めておく」のか、「外に出して軽くする」のかで、日々のメンタルの質が大きく変わってきます。

書く・話す・描く・名前をつける──外在化は誰でもできる心のケア習慣です。

次にモヤモヤを感じたら、少しだけ立ち止まって、

「いま、この気持ちをどう“外に出そう”か?」と自分に問いかけてみてください。

それが、あなた自身を守り、癒す一歩になるはずです。

おわりに|心の安全距離を保つことは“逃げ”ではなく“戦略”

人間関係において「距離を置く」と聞くと、

「逃げている」「冷たい」「無責任」といったネガティブな印象を持つ人も少なくありません。

しかし、それは本当に“悪いこと”なのでしょうか?

結論から言えば、心の安全距離を保つことは“逃げ”ではなく、“生きるための戦略”です。

むしろ、適切な距離を取ることができる人こそ、健全な人間関係を築けると心理学では考えられています。

心の安全距離とは?

心の安全距離とは、自分のメンタルが摩耗しないために他者との間に設ける“ここまでなら大丈夫”という心理的ラインのことです。

それは人によって異なり、関係性や状況によっても変化します。

ある人とは毎日連絡を取りたい

別の人とは週1回会えれば十分

どんなに近い人でも、1人の時間は必要

こうした距離感を自覚し、自分なりのバランスを大切にすることが、心の健康には欠かせません。

「頑張りすぎる人」ほど距離を詰めすぎてしまう

特に、真面目で責任感が強い人や、周囲の期待に応えたい人ほど、

無意識のうちに「自分を削ってでも相手に寄り添わなければ」と思いがちです。

しかしそれは、“優しさ”の名を借りた自己犠牲になっていることも。

相手に尽くしすぎて、自分が疲弊してしまっては本末転倒です。

距離を取ることは、関係を壊すのではなく「整える」こと

心の距離を取るという行動は、単に相手から「離れる」のではなく、

より良い関係性を築くために“整える”プロセスでもあります。

たとえば:

距離を置くことで冷静になれる

相手を「支配」せず、「尊重」できるようになる

自分のエネルギーを回復できる

無理なく関係を続けられる

つまり、心の距離を調整することは、関係を長持ちさせるための“メンテナンス”なのです。

心理的“戦略”としての距離感

ビジネスやスポーツの世界では、「引く」ことが勝利への戦略になる場面があります。

心理的にも同じで、一歩引くことで状況を俯瞰し、的確な判断ができるようになります。

感情的になりすぎずに対応できる

相手に依存しすぎず、自分を保てる

不健全な関係から自分を守れる

つまり、心の安全距離は、感情に流されずに人生を“選択”していくための土台なのです。

「逃げ」ではなく「自分を守る力」

もし今、「誰かとの距離を取りたい」と思っている自分に対して

「逃げているだけでは?」「私が悪いのかも」と責めそうになったら、

こう自分に問いかけてみてください。

「この距離が、私にとって心地よいものかどうか?」

自分を守ることは、悪ではありません。

それはあなたの内面が「これ以上近づくと傷つく」と教えてくれている、大切なサインです。

まとめ:距離を取れる人は、強くてやさしい

他者との距離感を見極め、必要なときに“引く”ことができる人は、

実はとても成熟した大人です。感情に流されず、自他の境界線を理解しているからです。

「逃げではなく、戦略として距離を取る」──

この視点を持つことで、人間関係のストレスは大きく減り、

自分自身も、そして相手のことも、もっと大切にできるようになります。

心が疲れたとき、勇気を持って一歩引く。

それは弱さではなく、しなやかな強さなのです。