先日、上司の指示どおりに作業したのに、なぜか『手順が違う!』と怒られました……

仕事をしてれば、こんな経験することもありますよね?

自分に非がないのに怒られたり責められると、心が疲れてしまいますよね。疲れすぎて辞めようかと思ったり。

yuunagi19の経験を元に、心理マネジメントの視点から 「上司を尊重しつつ、自分を守る対応法」 を解説します。

なぜ「理不尽な怒られ方」が起こるのか?

- 上司の指示があいまいだった

→ 口頭だけのやり取りは誤解が生まれやすい。 - 上司自身が手順を変えたことを忘れている

→ 人は「自分が言ったことを正しい」と思い込みやすい。 - 感情のはけ口になっている

→ 業務外のストレスを部下にぶつけてしまうケースも。

👉 つまり「あなたが悪い」わけではなく、“構造的に起こりやすいトラブル”なのです。

上司を尊重しつつ自分を守る対応法

- 感情を切り離す

「怒られた=自分の人格否定」ではなく、

「怒られた=手順の認識違い」と切り替えること。

- 記録を残す習慣をつくる

作業前に「いただいた手順をまとめました、これで進めますね」とメールやチャットで確認。

→ 証拠を残せば、再び理不尽に怒られても冷静に対応できます。

- “責めない質問”で返す

反論すると衝突するので、あくまで「学び姿勢」で。

「前回は〇〇と伺っておりましたが、今後は△△で進めるのがよろしいでしょうか?」

「勉強のために、正しい手順をもう一度教えていただけますか?」

- 第三者も巻き込む

繰り返される場合は、チーム全体で共有。

「念のため皆さんとも確認しておきますね」と情報をオープンにすると、個人攻撃を防げます。

今すぐ使える!会話テンプレ集

✅ 確認型

「申し訳ありません。前回は〇〇と伺った認識でした。今後は△△で進めるのがよろしいでしょうか?」

✅ 学び姿勢型

「ご指摘ありがとうございます。勉強のために、正しい手順をもう一度整理させていただけますか?」

✅ 共有型

「理解を深めたいので、今回の手順をまとめて他のメンバーとも共有してよろしいでしょうか?」

✅ 再発防止型

「次回以降は、作業前に私の方でまとめて確認させていただきたいのですが、よろしいでしょうか?」

👉 最初の一言は「申し訳ありません」「ありがとうございます」で始めるのがポイント。

怒りを和らげたあとに“確認”で切り返すと、衝突せずに話を前に進められます。

まとめ:尊重と防御の両立がカギ

上司を尊重する言葉で受け止める

記録や確認で「自分を守る」仕組みをつくる

責めない質問で改善姿勢を示す

繰り返されるなら第三者も巻き込む

理不尽な怒られ方を受けたときこそ、冷静に立ち回れる人は信頼を得ます。

ぜひ今回の対応法を実践して、職場でのストレスを減らしてみてください。

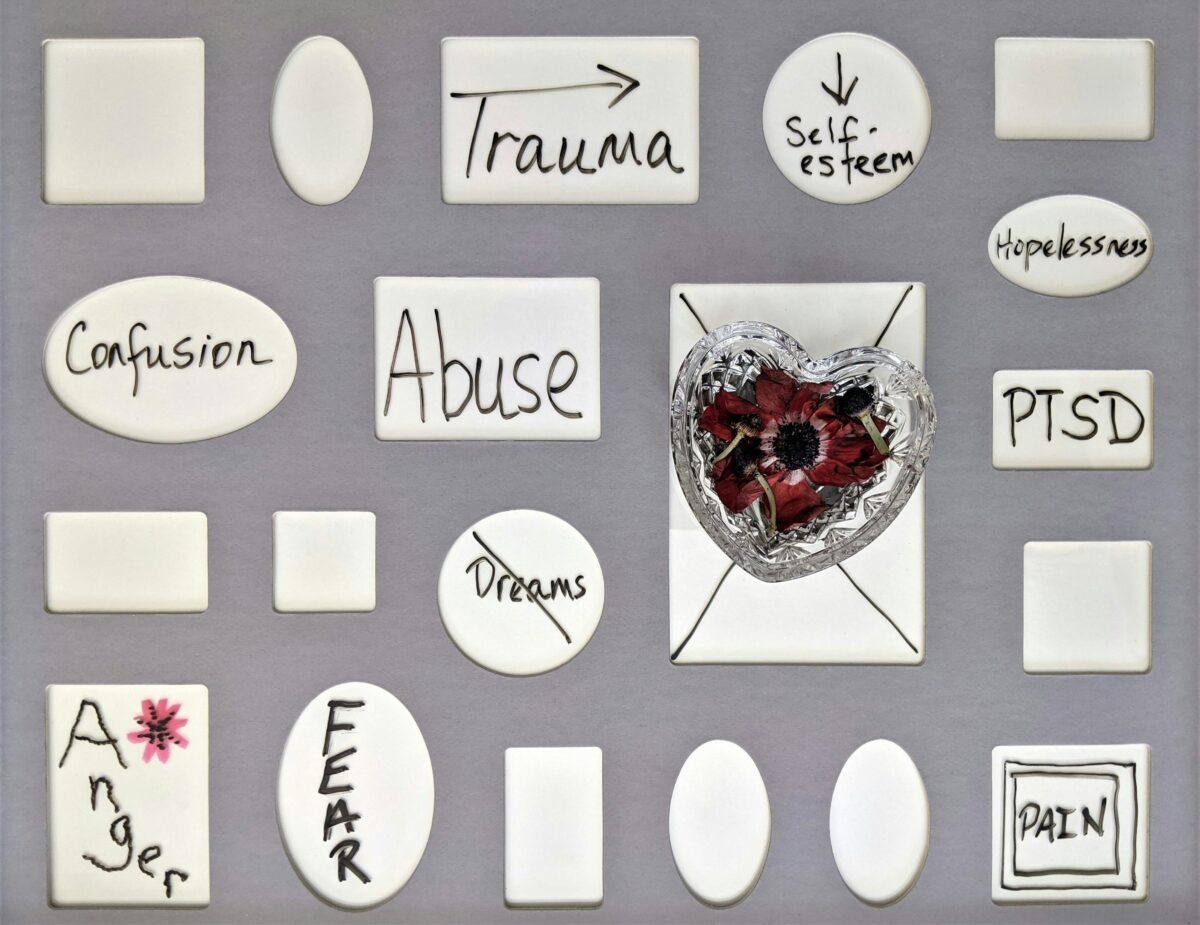

画像引用:O-DAN